时间:2021.06.01

"童年养成的饮食口味,

伴随我们一生,

成为每个人的故乡名片。"

——《舌尖上的中国》导演陈晓卿

饮食,是一个城市的门面,也是城市原住民身份认同的文化载体。

中国是享誉世界的饮食之邦,在这里诞生了千姿百态的地方菜系,其中华东宝地尤为多彩——精致的本帮菜,淡雅的杭帮菜,鲜甜的苏帮菜,他们不仅是地方文化的味觉符号,更是城市精神的真实写照。

除了这些家喻户晓的地方菜系外,其他城市有没有属于自己的饮食文化体系?答案自然是有。

在宜兴人的餐桌上,有着这么一种特殊的味道,它取材于阳羡山水,烹制于百姓厨房里,跃然于精致的陶都美器中,这就是属于宜兴人的宜帮菜。

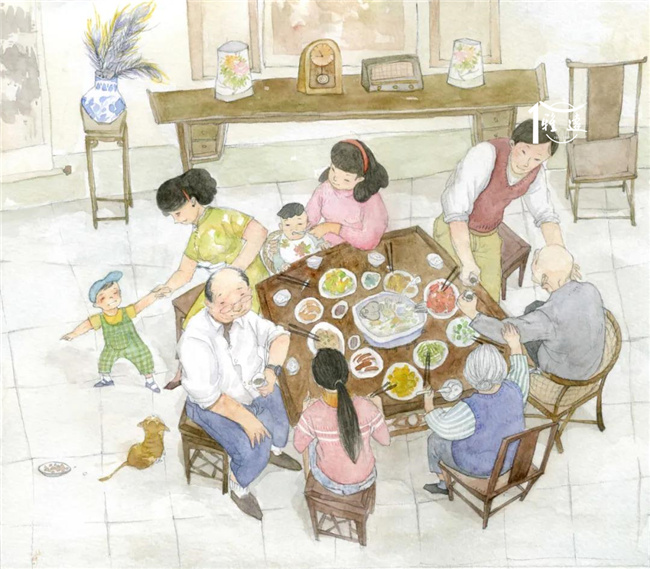

▲宜兴人与宜帮菜

为弘扬地方美食文化,传承宜帮菜制作技艺,宜兴市城建文旅集团积极整合资源,深入挖掘,大胆创新,创建了宜帮菜博物馆餐厅。

将地道的宜帮美食与陶都美器相结合,打造出一个沉浸式的博物馆主题餐厅,让顾客在品尝到正宗的宜兴味的同时,知晓历史,了解文化,沉浸于独特的“陶式生活”,品味舌尖上的宜帮文化。

博物馆以旧时街景、文化掌故、古今美器和人间烟火等来展现和活化地方美食文化,让食客在身临其境和色香味形中感受舌尖上的宜兴,体悟陶都博大精深的美食文化。

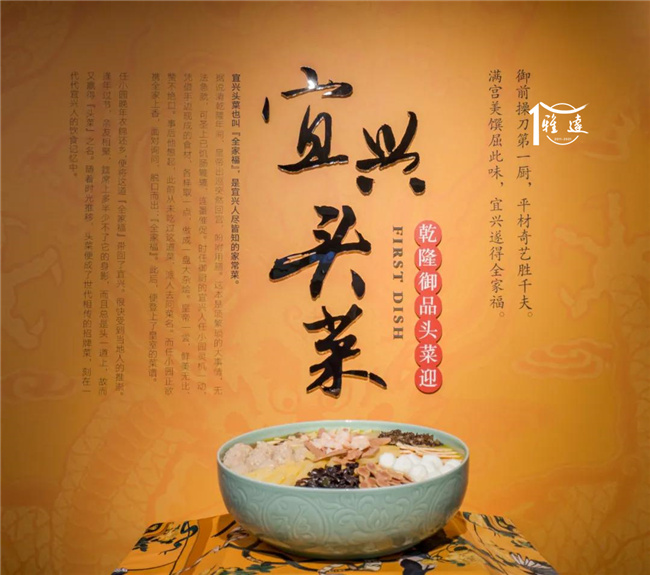

▲宜帮菜博物馆内特色展陈

山水锦绣 名肴荟萃

宜兴毗邻太湖,三面环山,地理位置优越,素有“三山两水五分田”之称,渺渺太湖的风烟经由渎区,浇灌出肥沃的土壤,在这里孕育出优质的食材品种。

▲大美阳羡山水

冬笋、鳑鲏鱼、雁来蕈……这些耳熟能详的特色食材用他们独特的口感,哺育了一代又一代的宜兴人,联结了城市的生活记忆,筑成了人们的心灵港湾,是宜兴饮食文化的自然源泉。

▲宜兴特色食材

宜味经典 匠心传承

位于江浙徽三省交界处的宜兴,人口流动较大,三地文化在这里水乳交融,不同的味觉偏好不断补充着本地的饮食宝库,形成了一个专属于宜兴的美食“江湖”。

在糖芋头铺打上一碗甜糯可人的糖芋头,坐小摊边喝一碗鲜香润口的豆腐花,进王复茂面菜馆里吃上一碗热腾腾的鸭饺面……这些平凡但充实的生活滋味,诉说着宜兴人精致的口味追求,写就了宜兴人闲适的生活日常。

▲宜帮菜博物馆内的美味小点

承载着宜帮历史的,除了蛟桥两岸的烟火百景,还有十六种宜帮名菜:咸肉煨笋、横山鱼头、汽锅双味……

▲咸肉煨笋

▲横山鱼头

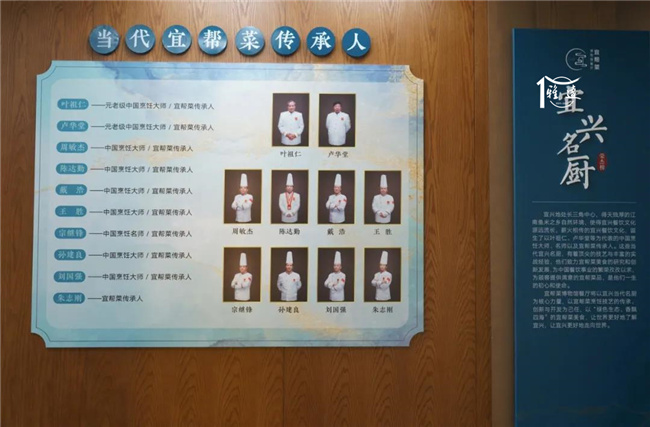

宜帮菜中运用的烹饪手法繁多:炖蒸、焖煮、生爆……复杂的技艺决定了宜帮菜的传承难度,以叶祖仁为代表的近代宜帮名厨致力宜帮菜美食的研究和创新,他们以孜孜匠心撑起宜帮菜的天地,他们以厨艺为笔,代代书写宜帮菜的传说。

▲当代宜帮菜名厨榜

遇见美器 博物千古

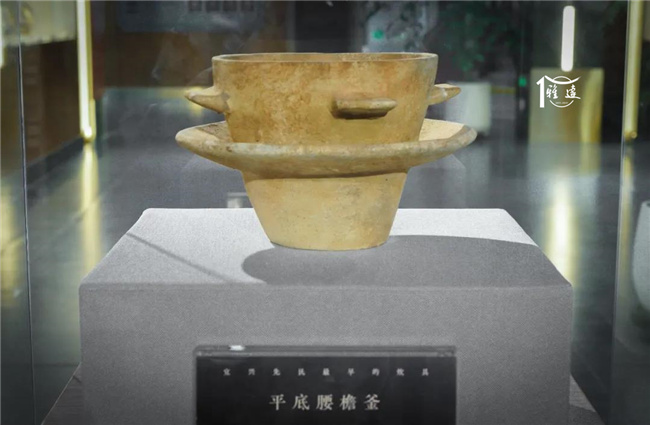

陶都宜兴具有7300多年的制陶史,所产陶器畅销海内外,而其中大多数都是实用器,这些美器承载着百姓的生活文化,叙述着属于他们的饮食故事,也在饮食世界中名垂青史。

▲宜帮菜博物馆内的美器展区

这座骆驼墩遗迹出土的平底腰沿釜,是宜兴先民用过的炊具,七千多年前的原始人曾用这口大釜制作出了早期的熟食,开启人类的烹饪征途。

▲平底腰沿釜

从西周时期朴素的泥陶碗,到8090后童年里不可或缺的酱釉腌菜罐,和现代工艺精美的彩陶砂锅,制陶工艺发展史的背后,是一部人类烹饪手段的进化史。

▲童年回忆里的生活美器

器物经过窑火的煅烧,从龙窑青烟走入万家烟火,构成宜兴的“陶式生活”。

▲宜兴地区仍以传统方法烧制陶瓷器的唯一一座龙窑,前墅龙窑。

陶与食,食与情,这份浓淡皆宜的闲适古朴,影响着宜兴人生活的方方面面,培养宜兴人佛系的慢性子,持续传递着这座城市的百年温柔。

这个五月,我们邀您来宜帮菜博物馆餐厅品味美食,尽赏美器,感受宜帮,陶醉生活!让故乡的灵魂,在舌尖绽放。

(编辑:宜帮菜博物馆餐厅 发布:宜帮菜博物馆餐厅)